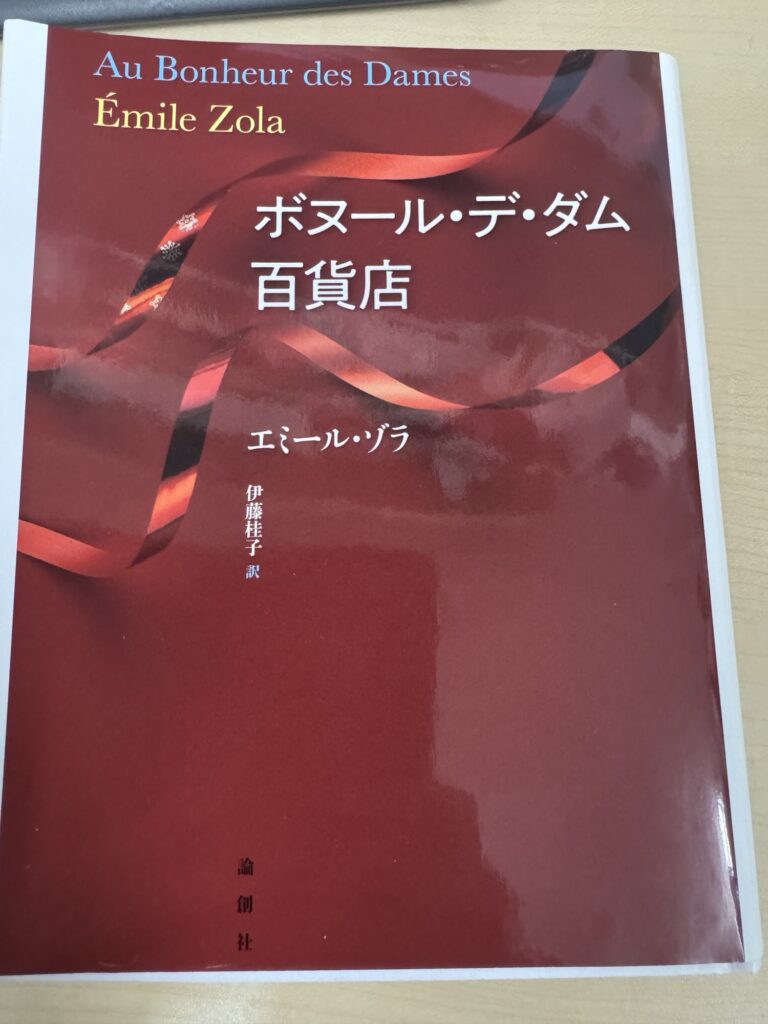

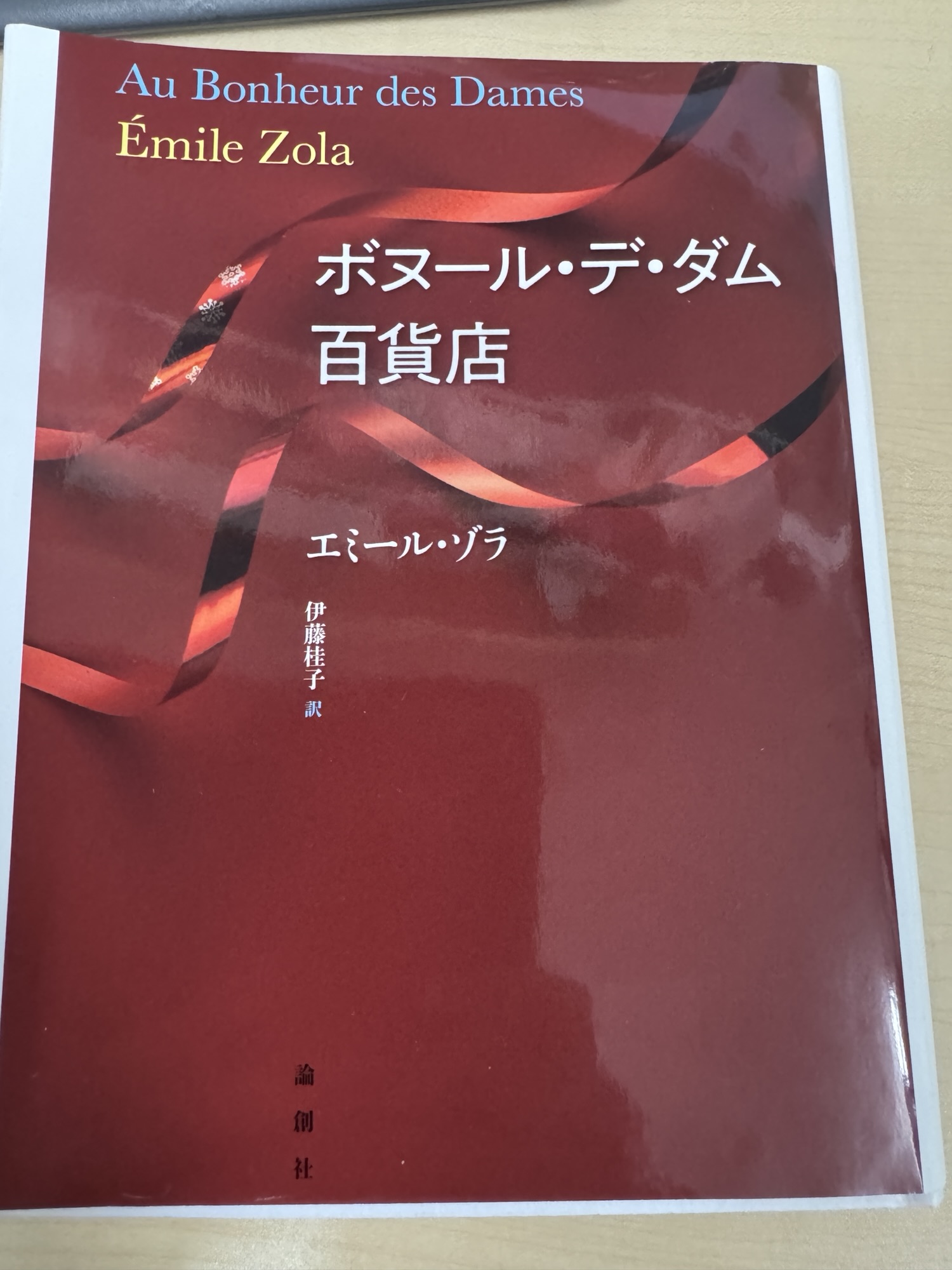

世界で初めての百貨店は、1852年に出来たフランス パリのボン・マルシェ百貨店と言われています。

この書籍は、ボン・マルシェ百貨店を模したものと言われています。

元々、ボン・マルシェは絹織物や綿織物の生地の販売をされていましたが、その後に、いわゆる百貨店と言われる店舗を開店させました。

そもそも、百貨店とは何なのか。イメージとしては地下に食料品売り場があって、1階はコスメ売り場、2、3階は婦人服、4、5階は紳士服、それ以上の階にはレストランといった感じです。つまり大勢の人に大量に商品を販売できるシステムを有しています。

では、大勢の人に大量に商品を販売できれば百貨店と言えるのかと言えばそうでもなく、必要条件であって十分条件ではありません。

では何が、百貨店の十分条件となるのか。それは端的に言えば、広告です。

ボン・マルシェが百貨店と言われる所以は、ショーウィンドウにきらびやかなマネキンや装飾をしつらえ、新聞等にお得情報を記載したチラシを配布したことです。いわゆるマーケティングを行なったことにあります。大規模卸業者は、大量に商品を売買しますが、基本的には広告を打ちません。

しかし、これは百貨店の誕生を表したものでこれだけでは、百貨店とは何かを正確に表したものではありません。

百貨店が何かを知るためには、当時のフランス社会を理解する必要があります。

ボン・マルシェが誕生した1852年は、あのナポレオン1世の甥であるナポレオン3世が統治していました。歴史的には第二帝政期と呼ばれる時代で、産業と経済が発展していく時代です。

産業革命が18世紀以降にイギリスで起こって以来、その影響はフランスにも伝わり、工場が作られたことにより地方からパリへ人の移動が行われ、いわゆる工場労働者が出現してくることになります。

基本的に労働者は、毎月サラリーを得ることが出来ます。家から職場までの通勤の間に、きらびやかな装飾品や宮殿のような建物を見ながら、いつかはこんな服を着て歩いてみたい。キラキラした店内を綺麗におしゃれをしてショッピングをしてみたいという欲望が湧いてくることとなります。ボン・マルシェはそう仕向けたのです。

毎月のサラリーを少しずつ貯めて憧れのショッピングを行う日を待ち望み、そして、その日がやって来る。

産業革命後、これまでの人手による生産から、蒸気機関による生産により大量にかつ安価に製品を生産することが可能になっていきます。

産業革命後の資本主義経済の発達とともに、欲望を貨幣で実現できる時代が到来し、その時代の波とともにボン・マルシェは成長していくこととなります。

その成功を真似た企業が、イギリスではハロッズやセルフリッジとなり、アメリカではワナメーカー、そして日本では三越が誕生していくこととなります。

ちなみに、百貨店はフランス語では、直訳するとgrand magasin(大きな店)、英語では department store((部門別店舗)となります。

元々はフランスが発祥なので grand magazine→department store→百貨店の順番となります。

つまり、百貨店とは資本主義経済とともに発展し、広告やマーケティングを駆使して、人々の欲望を貨幣を通じて実現することに長けた機構(システム)と言えるでしょう。

コメント